新闻动态

-

了解详情 +

了解详情 +Nature Communications | 丝网印刷钙钛矿CMOS面阵探测器实现高性能动态X射线成像

12 / 2025-02X射线探测与成像在生物医学、工业检测和安防安检等领域应用广泛。当前商用的闪烁体(例如碘化铯)间接转化X射线探测器存在二次光电转化效率低、空间分辨率受限等技术瓶颈,无法满足高端医学影像和精密工业检测等需求。相比之下,基于半导体材料的直接转化X射线探测器只需要一次光电转换,就可直接将X射线转换成电信号,具有更高的光电转换效率和空间分辨本领,是下一代高端X射线探测器发展的前沿。 近日,中国科学院深圳先进技术研究院与华中师范大学合作,在权威刊物Nature Communications在线发表研究论文“Dynamic X-ray imaging with screen-printed perovskite CMOS array”。 团队经过两年多的联合攻关,先后解决了钙钛矿半导体晶体生长动力学、专用低暗电流CMOS像素芯片、数据读出与图像后处理等一系列关键挑战,最终在国际上首次成功研制了基于CMOS像素芯片的高分辨、低剂量钙钛矿直接转化X射线探测器。 中国科学院深圳先进技术研究院喻学锋研究员和郑海荣研究员、华中师范大学孙向明教授、中国科学院深圳先进技术研究院葛永帅研究员为本文共...

-

了解详情 +

了解详情 +IEEE Transactions on Medical Imaging | 新型探测器采集方案赋能高时空分辨锥束CT成像

12 / 2025-02锥束CT因其独特的成像优势和开放的系统结构设计,可以在血管介入治疗、牙科检查、骨科手术、乳腺癌筛查等众多临床诊疗场景中为医生提供实时的三维诊断信息,近年来受到越来越多的关注。然而,传统平板探测器受数据采集方式的制约,导致锥束CT成像系统存在空间分辨与时间分辨无法兼得的内在矛盾(图1)。换句话说,为了追求更高的成像空间分辨率,需要大幅降低锥束CT的成像速度;反之,如果追求更快的成像时间分辨率,则需要损失锥束CT的空间分辨率。长期以来,这一突出矛盾导致锥束CT无法满足临床诊断的发展需求,亟需变革。 图1 基于平板探测器的锥束CT系统空间分辨率与时间分辨率之间存在竞争关系 针对上述锥束CT成像面临的共性关键挑战,中国科学院深圳先进技术研究院医工所CT成像物理与系统实验室的葛永帅研究员及其团队提出了一种基于双层平板探测器亚像素位移的新型锥束能谱CT成像方案(图2)。该方案通过上层和下层探测器像素单元错位读出的方式将空间信息采样率提升一倍,有效克服了探测器像素合并(快速扫描)引起的空间分辨率降低问题。物理实验结果证明(图3),该新型锥束能谱CT成像方案可以在相同成像速率下,将锥束CT...

-

了解详情 +

了解详情 +第六届X射线与中子光栅相衬成像国际会议在深圳先进院成功举办!

12 / 2025-022024年4月8日至12日,第六届X射线与中子光栅相衬成像国际会议(XNPIG 2024)在深圳成功召开,来自中国、美国、德国、日本、瑞士、英国、澳大利亚等12个国家、120多位世界顶尖成像专家和学者参会。本次会议共包含14场邀请报告和31场学术报告,与会学者共同分享了相衬成像方法及其生物医学、材料科学应用的最新进展。此次XNPIG 2024会议由中国科学院上海高等研究院主办、中国科学院深圳先进技术研究院承办,中国科学院上海高等研究院上海光源科学中心肖体乔研究员担任会议主席,中国科学院深圳先进技术研究院葛永帅研究员、中国科学院高能物理研究所朱佩平研究员担任共主席,会议地点为中国科学院深圳先进技术研究院。 XNPIG是X射线和中子光栅相衬成像领域的专业国际会议,每两年一届,先后在日本东北大学、德国慕尼黑工业大学(TUM)、美国国立卫生研究院(NIH)、瑞士光源(PSI)等地举办。上一届会议举办时间是2019年,受疫情影响,本届会议推迟到2024年召开。XNPIG 2024的成功召开,增进了国内相关研究领域的学者与国际同行的交流,显著提升了我国在X射线成像领域的国际影响力。本次XN...

-

了解详情 +

了解详情 +葛永帅研究员受邀参加2023 SPIE医学影像学术会议

12 / 2025-02由SPIE(国际光学工程学会)主办的2023医学影像会议在美国加州圣地亚哥盛大举行。来自世界各地的专家学者齐聚一堂,共同探讨医学成像领域的新进展。 本课题组苏婷博士与朱炯滔博士合作完成的两项重要成果受到了主办方的特邀展示。 图1 葛永帅研究员参加2023 SPIE现场会议 图2 葛永帅研究员与本次参会海报 图3 与现场专家讲解研究成果

-

了解详情 +

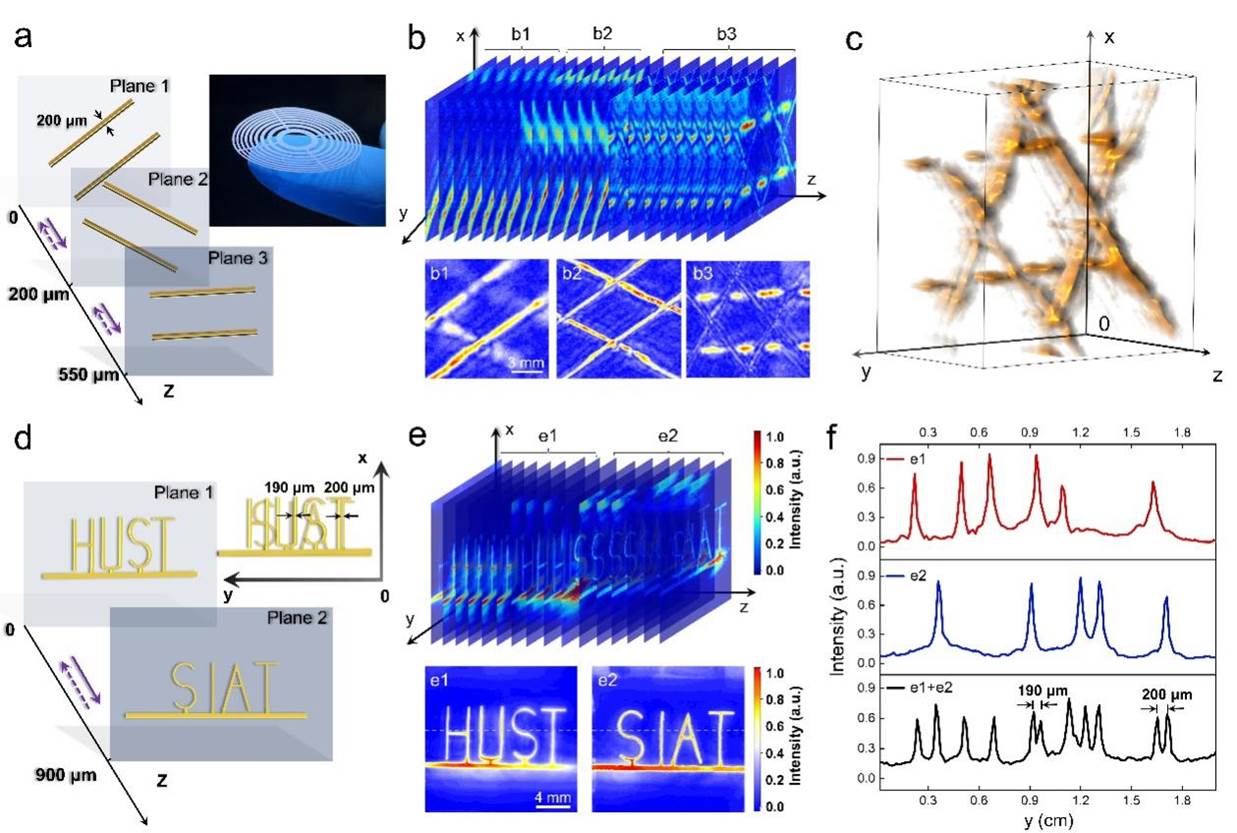

了解详情 +Nature Communications丨用于远场高分辨成像的新型柔性声学超表面功能器件

12 / 2025-02声人工结构超表面是一种可产生特殊物理效应的新颖声学结构,其独特之处在于能够对声波的相位、振幅进行完全控制,可个性化定制任意波场,在高/超分辨医学成像、精准操控给药和可穿戴器件等方面具有重要应用前景。 声学超表面结构通常是刚性而固定的,厚度在毫米以上,甚至与波长相当。并且,这些超表面的工作频率通常在较低的频率,高频高性能应用受限。尽管高精度三维打印技术的快速发展,使得加工更小的超表面构件成为可能。然而更为复杂的是,当超表面的工作媒介为水等液体介质时,会面临新的挑战。例如,为了实现所需的波前工程,声学中的质量定律约束了水下超表面具有结构紧凑而尺寸庞大的特征,这大大限制了声学超表面的潜在应用场景。此外,不可避免的固液耦合引起的结构振动,可导致所设计的声学超表面器件失效,成为应用的突出瓶颈。 近日,中国科学院深圳先进技术研究院(SIAT)郑海荣研究员与华中科技大学(HUST)祝雪丰教授等合作研发了一种二氧化硅纳米颗粒修饰的细菌-纤维素柔性超表面元材料(图1)。这种材料在水中具有优异的稳定性、出色的机械加工性能、超薄厚度、超轻重量、细菌可修复能力和生物相容性。利用这种柔性超表面元材料...